Как я уже много раз упоминал в своих постах, рабочими лошадками в AS ABAP инстанции SAP системы являются рабочие процессы (work processes или WP). Управляет ими ABAP диспетчер, который запускает и останавливает рабочие процессы, а так же выдаёт каждому задачу из очереди запросов (рис. 1).

|

| Рис. 1. Архитектура ABAP части системы SAP NetWeaver 7.1. |

В ABAP инстанции трудятся рабочие процессы нескольких типов.

Запросы от диалоговых пользователей обрабатывают диалоговые рабочие процессы (тип DIA), которых в системе обычно большинство.

Как известно, ABAP программу можно запланировать как фоновое задание. За обработку фоновых заданий отвечают отдельные рабочие процессы типа BTC. Про фоновую работу в SAP системах у меня были отдельные посты, которые можно найти тут.

При отправке документа из SAP системы на печать включаются в работу специальные рабочие процессы спула (SPO). Подробности про настройку принтера в AS ABAP инстанции можно найти в серии постов.

Если пользователь или фоновое задание изменяет данные в таблицах базы данных, то эти запросы обрабатывают процессы обновления. Причём их можно настроить два типа: UPD и UP2.

Дополнительно для поддержания целостности данных перед обновлением выполняется блокировка объектов на уровне сервера приложений. За это отвечает отдельный тип рабочих процессов - блокировки (ENQ). Правда, в последних версиях SAP систем этот процесс перекочевал в отдельный Enqueue Server, который вместе с Message Server входит в состав отдельной инстанции - ASCS. Про это я рассказывал в этом посте. Такое изменение в архитектуре SAP системы позволяет строить более надёжные и отказоустойчивые программные комплексы.

Текущий состав рабочих процессов AS ABAP инстанции можно посмотреть в транзакциях мониторинга рабочих процессов - SM50 и SM66 (подробнее про эти транзакции).

Изменение же количества рабочих процессов того или иного типа осуществляется через параметры SAP системы. Параметры, так или иначе влияющие на количество рабочих процессов, я объединил в таблицу (рис. 2).

|

| Рис. 2. SAP параметры для настройки рабочих процессов ABAP инстанции. |

В верхней части таблицы отображены параметры, через которые мы можем настроить количество рабочих процессов того или иного типа. Все эти параметры статические, поэтому для изменения количества рабочих процессов необходим рестарт ABAP инстанции.

Для настройки режимов работы используются транзакции RZ03/RZ04. Напоминаю, что в моём обучающем курсе SAPADM 2.0 (Пакет 2. Задание 1) можно поупражняться в их настройке в собственной учебной среде.

Помимо настройки режимов работы в системах, основанных на SAP NetWeaver 7.02 или выше, существуют еще 2 механизма динамического увеличения количества рабочих процессов:

- зарезервированные (stand-by) рабочие процессы,

- динамические рабочие процессы.

Зарезервированные (stand-by) рабочие процессы бывают только диалоговые (тип DIA). Они, как и другие рабочие процессы, запускаются при старте инстанции, но находятся в режиме Standby. В случае если ABAP диспетчер не может выделить запросу пользователя свободный диалоговый рабочий процесс, то есть в системе наблюдается критическая нехватка свободных диалоговых рабочих процессов, то система автоматически переводит зарезервированные рабочие процессы в рабочий режим. Количество рабочих процессов такого типа настраивается через значение параметра rdisp/wp_no_restricted. По умолчанию параметр равен нулю, то есть механизм зарезервированных рабочих процессов деактивирован.

Для временного решения проблем с нехваткой рабочих процессов диалога или спула система автоматически запускает динамические рабочие процессы. Их количество равно количеству, заданному в параметре rdisp/wp_max_no, минус общее количество статических рабочих процессов (включая зарезервированные рабочие процессы, если они настроены).

Динамические рабочие процессы в системе есть всегда и их количество, по умолчанию равно 5, так как параметр rdisp/wp_max_no рассчитывается по формуле: сумма всех статических рабочих процессов плюс пять. Менять значение параметра вручную стоит только в том случае, если вы планируется установить количество таких процессов больше 5 (рис. 3).

|

| Рис. 3. Формула для расчёта значения параметра rdisp/wp_max_no. |

Динамические рабочие процессы запускаются и останавливаются автоматически. Время жизни таких процессов после нормализации ситуации в системе можно задать через значение параметра rdisp/max_dynamic_wp_alive_time. По умолчанию, срок их жизни 5 минут (300 секунд).

Параметр rdisp/configurable_wp_no используется для настройки режимов работы (operation modes). Он показывает количество статических рабочих процессов системы. Благодаря ему при любом режиме работы в системе могут активироваться динамические рабочие процессы. Вручную изменять его значение, рассчитываемое по формуле (рис. 4), не рекомендуется (только в крайних случаях по рекомендации SAP).

|

| Рис. 4. Формула для расчёта значения параметра rdisp/configurable_wp_no. |

Количество зарезервированных и динамических рабочих процессов (если они вдруг запущены), также отображается в транзакции SM50.

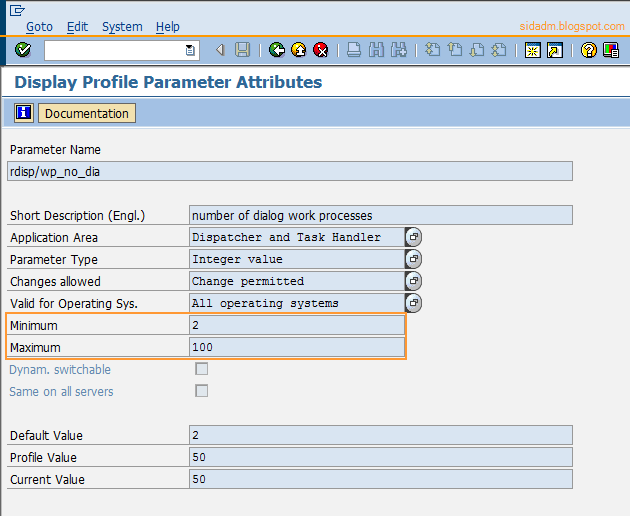

Теперь вернёмся к вопросу заданному в заголовке: каковы крайние значения количества рабочих процессов в AS ABAP инстанции?

Как видно из таблицы, минимальное количество в сферической ABAP инстанции в вакууме это 2 диалоговых рабочих процесса. Правда в реальности вы такое вряд ли увидите. Если только на выделенной дополнительной диалоговой инстанции. И даже в этом случае на ней диалоговых процессов будет больше двух. А после установки любой SAP системы, на единственной её инстанции всегда будут рабочие процессы всех типов. Ну кроме рабочего процесса блокировки по вышеупомянутой причине. Для всей SAP системы существуют следующие рекомендации и ограничения:

- количество диалоговых процессов должно быть не меньше, чем общее количество рабочих процессов других типов на текущей инстанции,

- UP2 процессов может не быть, тогда все обновления будут осуществляться процессами типа UPD,

- рабочих процессов типа BTC должно быть как минимум 1 на всю систему,

- процесс блокировки ENQ чаще всего один; если их несколько (очень большая система), то они все должны быть на одной инстанции,

- SPO процесс должен быть тоже как минимум 1 на всю систему.

Максимальное же общее количество рабочих процессов инстанции (с учетом динамических и зарезервированных) может достигать 512 (для современных систем, включая ABAP Platform). Данный лимит актуален для систем, начиная с SAP BASIS 7.1 (с определённым пакетом поддержки), а до этого он был гораздо скромнее. Например, в SAP NetWeaver 7.0 рабочих процессов основных типов (кроме ENQ) может быть не больше 100 (рис. 5).

|

| Рис. 5. Граничные значения диалоговых рабочих процессов в SAP NetWeaver 7.0. |

Для систем на SAP NetWeaver 7.0 и ниже я встречал рекомендации, что при приближении общего количества рабочих процессов AS ABAP инстанции к 100, необходимо разворачивать дополнительную инстанцию. И, с учётом ограничений по параметрам, даже на очень крупных проектах вы вряд ли встретите больше 200 рабочих процессов на одну ABAP инстанцию.

А как определить, что количество рабочих процессов того или иного типа в вашей инстанции избыточно? Ведь каждый лишний рабочий процесс AS ABAP инстанции это процесс на уровне операционной системы. А каждый процесс на уровне операционной системы требует ресурсов (особенно памяти). Поэтому излишнее количество рабочих процессов может снижать производительность всей системы и увеличивать время обслуживания (запуск/останов/рестарт и так далее). Здесь может помочь просмотр актуального времени работы отдельных рабочих процессов в транзакции SM50 (я рассказывал об этом в этом посте). Но имейте ввиду, что этот способ работает только для систем, основанных на SAP NetWeaver версий ниже, чем 7.20. В более старших релизах SAP диспетчер распределяет нагрузку по существующим рабочим процессам более равномерно, вне зависимости от их количества. И так легко лишние процессы уже не вычислить.

Дополнительную информацию по этой теме можно найти в SAP notes:

- 9942 - Maximum number of work processes,

- 39412 - How many work processes should be configured?

- и документации на SAP Help Portal.

Автор: Шиболов Вячеслав Анатольевич